20世纪是中国物质生活方式革命性改变的世纪,如果说过去几千年中国人的物质生活变化很小,人们几乎都生活在中国人自己创造的物质文化之中,那么从20世纪开始,中国人物质生活的巨大改变,几乎都是西方物质文化传入的结果。

当然,像上海这样的沿海口岸城市,受西化影响早一些,但是像成都这样的大多数中国的内地城市,根本的改变就是从20世纪初开始的。

虽然早在19世纪中叶,西方商品便开始登陆成都,但直到20世纪早期才广为大众接受。这种趋势可以在一位地方文人的写的竹枝词中的抱怨中看到:

不解何心尊异域,

中华造作等弁髦。

夸来百货洋真好,

买得些微兴亦高。

国外产品主要来自法国、英国和日本。它们取道长江进入中国内地,包括服装、鞋类、钟表、玻璃器皿、金属制品、烟酒、水果、药品、食品、磁器制品、纸张和文具等。日本人山川早水便注意到:“这些商品物美价廉,精致美观,很符合中国人的品位。”

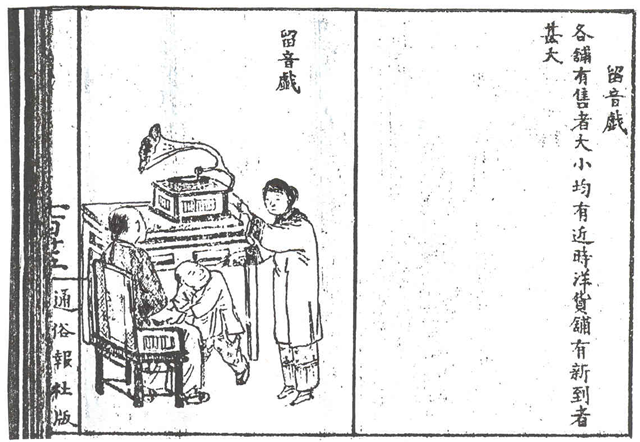

如成都最早的购物中心劝业场,有商店出售望远镜、金银钟表和西式小鼓。另一家商店为招揽顾客而用留声机(当时称为“留音戏”)播放“高雅”的音乐,据称来到他们的商店就像是在剧场里听音乐一样。

“留音戏”

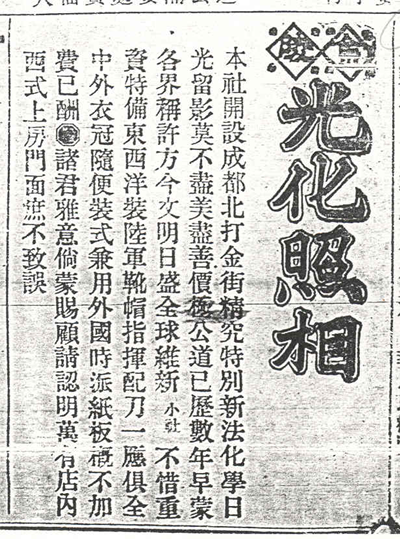

“留音戏”成都还出现了照相馆,人们可以穿洋装扮洋相拍照,给人们的日常生活增添了新奇的东西。

成都早期照相馆的广告

成都早期照相馆的广告新开的商店开始出售中国和外国制造的玩具武器,而提督街那些传统出售弓箭的商店则越来越不景气。1920年后,外来商品已占领了相当大的成都市场,这使一些店主感到不安,他们在评论每年一度的花会时说道:

骈罗商品无余地,

外货多于国货陈。

土物不来难比赛,

提倡催促更何人?

随着日渐增多的外国产品涌入成都,人们的生活方式也有了很大的变化。据清末《通俗日报》报道,过去由于本地产品价钱低廉,那些年收入只有几十块钱的老百姓仍能养活自己。但随着清末对外贸易的发展,情况有所改变,本地产品的价格直线攀升,从而导致了手工匠人和其他普通劳动者的生活日渐困难。

20世纪初成都在物质文化方面的变化尤其表现在新交通工具上。三种新的交通方式――人力车、自行车和汽车――相继出现在清末民初。

人力车是1906年从日本引进的,当时商务局责成傅崇矩制造本地人力车,仅用于花会。不久即达到一百多辆,人力车夫都统一着装。

几乎在同时,成都人开始骑上了外国制造的自行车,由于来自外国,直到20世纪60年代自行车在四川仍被叫做“洋马”。当时也有四川人仿造的自行车,但十分笨重,“以铜板为轮,约重一二百斤,须四人抬之,方能过门限,亦可笑矣”。

早期的木轮自行车

早期的木轮自行车1920年代成都出现了汽车,当一辆美国制造的卡车第一次作为交通工具出现时,很多好奇的人都涌去观看,他们把卡车叫做“洋房子走路”或是“花轿打屁”。因为对那些从未见过汽车的人来说,排气管的声音听起来就像放屁。

当然还有人被这个新玩意儿给吓坏了,当时报纸都把汽车叫做“市虎”,因为汽车所引发的交通事故经常是致命的,好像老虎吃人一样。

汽车的出现还诱发了许多谣言,它被描绘成一个会杀人的怪物,它的“屁”还能散发出能致人死命的毒气。据说大部分的谣言来自人力车老板和人力车夫,他们希望通过谣言来和这个新的竞争者对抗。十几个人力车夫还到码头去示威,抗议卡车的出现。

由于常常有汽车撞倒人力车夫的事故发生,人们害怕汽车会带来危险的顾虑决不是无中生有。但这一新式交通工具的引进确实为道路建设带来了进步,因为它要求修建质量较好更宽的道路。

配合新交通工具的出现,当地政府也力图改善城市街道。1920年初,军阀杨森进行了一项大规模的道路修建工程。这一举措的确改善了一些地方的道路条件。比如,推车巷用石板铺了街面并盖住了下水道,据住在那里的外国教师徐维理(WilliamSewell)说,它成了“一条真正的大道”,崭新而坚硬的泥灰路面覆盖了旧时车辙,铁轮鸡公车禁止驶入该道。

春熙路也是在这个时期建成的。它位于总府街和走马街之间,成为继东大街和商业场之后最为繁华的商业中心之一。成都街道的改造为四川其他地区树立了榜样,一位英国外交官感到“这时的四川具有令人惊奇的现代化程度,许多大城镇都很现代”。成都在过去的几年中经历了“一场全面的改造,它的街道宽敞平坦,房屋商店鳞次栉比,卫生设施完善齐备”。

今日成都春熙路

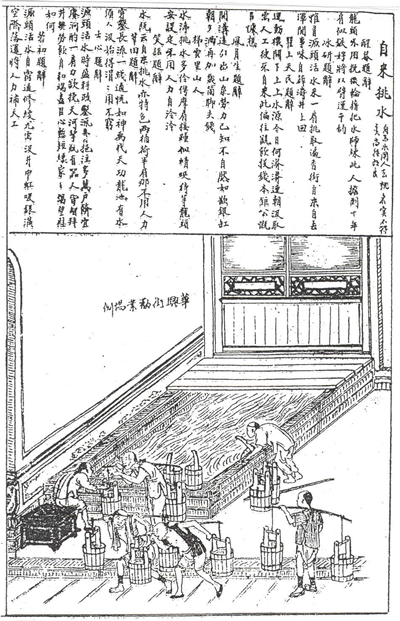

今日成都春熙路在这一时期,成都的其他基础建设也得到了改进,特别是引进了自来水、电力和电话。劝业场第一个建立了自来水装置。成都最早的“自来水”是由水车从河中取水,注入到市里的水池,再由挑水夫送到居民家中,故有人将这讥讽为“人挑自来水”。

1909年《通俗日报》上的这幅图画展示了这种早期的自来水装置和挑水工是如何送水的。图片上的解释说道:“自来水用人去挑,名实不符多,尚待改良。”

当西式自来水装置出现在成都时,

许多挑水夫失去了他们的工作。尽管居民们对这些挑水夫深表同情,但他们没有理由拒绝使用如此方便的自来水。随着成都现代化的推进,许多下层民众遭遇了不幸的命运,他们因此失掉了自己的生计。

与此同时,成都开始使用电灯,这一举措重新构建了城市生活,尤其是人们的夜生活。开始时电灯仅用于劝业场的商店、茶馆和公共浴室。随着电灯的安装,市中心区吸引了更多的人,他们中许多来到市中心仅仅是为了观看开灯的那一瞬间。

每天晚上茶馆都挤满了顾客,一边喝茶一边等待夜幕降临,开灯的时候,“电灯骤明,华光四射,欢声雷动”。因为“自劝业场电灯开后,游人如织”,刺激了茶馆的兴办。到1909年,据地方报纸称,“成都茶园发达,几有一日千里之势”。那些新开张的茶馆里,“主人亦应接不暇,后来者均有座满之叹”。

同年,启明电灯公司开始为主要的商业区域提供电力。包括上新街、中新街、下新街、总府街和中东大街,这使商店得以在夜晚继续营业,从而吸引顾客和逛街的人。

一开始,大多数人家里都不用电灯,因为电灯比煤油灯要贵得多。但是,启明电灯公司将电灯价格下调了百分之三十到百分之五十,成功地吸引了大量顾客。电灯不仅使商店得以在夜幕降临时能够继续营业,而且鼓励了人们到灯火通明的公共场所度过夜晚的闲暇时光。

这个时期在成都出现的另一个现代化的设施就是电话,虽然我们不清楚具体的发展过程,但是1909年的资料说明,当警察为了更快地对自然灾害和犯罪作出反应而架起电话杆时,谣言就传开了,说电话会给城市带来厄运。警察发布了通告,劝告人们不要相信谣言。

不断增长的物质财富同样刺激了时尚的发展。据《成都通览》报道,尽管成都与外界相对隔绝,但每年女性的时尚装扮都不相同。傅崇矩写道:“衣服妆束,随时改变,一年一变,大约因戏台上优伶衣服式样,为妇女衣服改革之模范。”

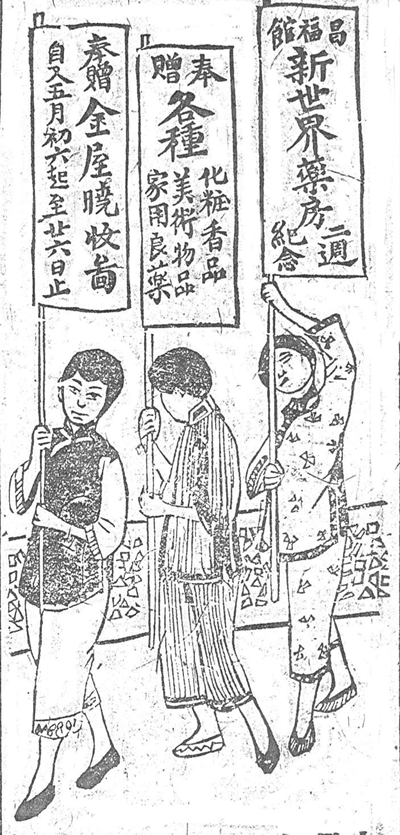

广告中的时髦女郎

广告中的时髦女郎成都妇女也受长江下游风气影响,所以“近来妇女多下江妆束,前留海也,画眉毛也,短袖口也”。随着风气的改变,成都“近年大脚风行”,为顺应这种变化,“鞋铺添出一种特别生意,专售放脚后所穿之靴鞋,蛮靴样小,颇觉可人”。

年轻人也开始戴眼镜“冒充学生,及学洋派”,可见“洋派”在内地也成为了时尚。随着现代学校的发展,学生们的校服有了一些共同特点。一位传教士观察到:“在街上遇到的学生尽管来自不同的学校,穿着不同的校服,但无一例外的都是高帽、长靴、西式长裤和制服。制服上通常戴有黄铜扣子、金色穗带、银色领口和左袖上绣着的代表不同学校的龙,亮灿灿地,很是耀眼。”

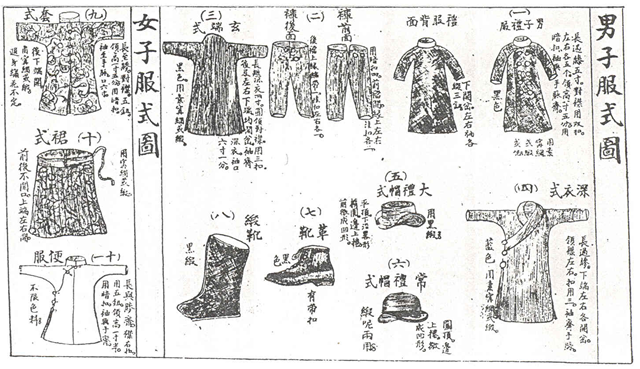

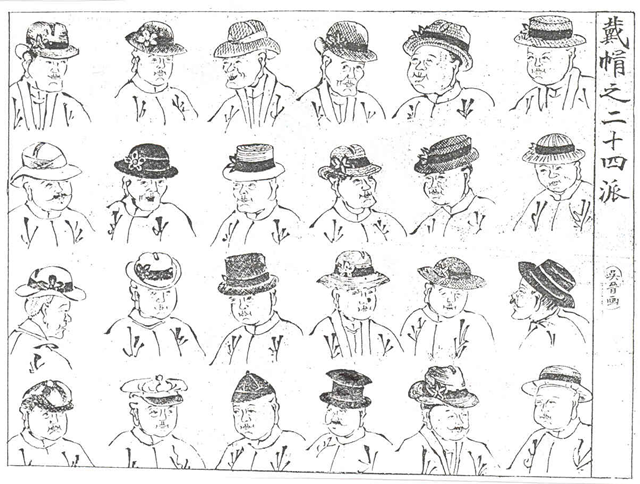

《通俗画报》刊登了不同风格的帽子和衣服的式样,仅帽子就有24种。图中的帽子和男女服装,使我们了解到一些20世纪早期成都“人们的新形象”。

男子服装

男子服装 帽子

帽子新式交通工具、自来水和电力的引进不仅为人们提供了便利,还改变了人们的生活方式。20世纪初是一个传统意识形态和物质生活与西方观念和生活方式共存的年代,人们的日常生活虽然没有发生本质的改变,但他们已开始接受一些新的东西,并愿意将某些新的东西纳入他们的生活之中。

中国近代接受新事物的规律是,先接受物质,然后接受技术,继而接受体制,最后才是文化。人们对新事物的接受,逐渐渗透进入了精神生活,人们不仅能接受新的时尚和娱乐方式,也逐渐接受了新的思想。因此,西方新物质生活方式是最容易传播的,但是对西方的思想文化的接受,就艰难和漫长得多。从洋务运动造洋枪洋炮,到改良维新改变政策,再到辛亥革命建立新制度,最后到五四时期提倡新文化,便是遵循了这样一个清晰的轨迹。

(本文原标题:西方物质文化在近代怎样进入了我们的生活?)