在马东和许知远的对谈中,马东曾提及一个现象:随着移动互联技术的发展,发声的渠道被打开和扩大,过往沉默的大多数现在变成了喧嚣的大多数。正是这喧嚣的大多数所发出的声音,声音中所包含的选择偏好,让许知远感到焦虑。是否应该为此感到焦虑,不妨暂且搁置,顺着马东的观察往下,放大,你会发现这喧嚣的大多数的发声行为,有着某些固定模式。其中一种可大致概括为:在人声鼎沸的公共事件讨论中,迅速选择 “光明”“正义”“政治正确”的一方站队并表态,甚至衍生出一套在模糊繁琐的事件细节中迅速建构黑白对立的能力/操作手法。在我看来,这就算不是“民智未开”,至少也是“遗毒未清”。

不幸的是,新近上映的日影佳作《声之形》,就在大小媒体上遭遇了颇为汹涌的黑白对立兼政治正确式抨击。虽说炮火猛烈,但归纳起来无非两种代入:1. 怎么能够为校园霸R行为给出如此美化的和解方式呢?!2. 怎么能够让本就因听力障碍而处于弱势的女主行为如此斯德哥尔摩?

如果你在这部电影里只看到了听力障碍,社交恐惧,斯德哥尔摩等等耳熟能详的病症;我只想说:恭喜,你多半也是社交网络人格综合症患者之一。

理由很简单,目前读到的那些义愤填膺的文字,一律未能回答:声音是否是有形状的;如果有,声音的形状到底是什么样的?所有的抨击讨论都堆积在“声”上面,“形”被彻底地忽略掉了。试问,如果“形”如此不重要,为何原作者和导演都选择要如此命名呢?整部电影看完,只看到了病症,只看到了那些足以在社交媒体上发光发热的话题,却看不清看不到作品试图勾勒的声音的形状;这大概也只能被解释为一种眼疾。

来,让我们顺一顺同样遭受了抨击的剧情和动机(此处请自行脑补黄执中老师的 “声之形”)。

很多人在电影初始便已经将男主的行为定性为校园霸R,直至影片结束。但如果足够细心,在影片末尾,桥上告白中,男女主角的对话里都隐约提到了当时对彼此的懵懂好感。正是这种异性间的懵懂好感,在所谓的童年时期,是有可能表现为一种故意的针对的。当然,我并没有证据(也没有必要)去证明那一定不是霸R,而只是顺便强调这么一种可能性。真正的重点在于:对于有听力障碍的女主,无论是否遭遇霸R,却一定会因此遭遇孤立――――这种孤立,往往是来自同性的(影片中的呈现亦如是。并且,以个人经验来说,日剧日影日漫中所呈现的同性间霸R要远多于异性)。

更应留意的是:在日本这样一个以“不给他人添麻烦”为尚的社会,女主自身难道不会(被规训到)觉得自己一直在给家人给同学添麻烦?难道不会因为想要避免麻烦,而放弃上学,放弃人际往来?难道不会很容易产生自我否定性的认同么?因此,对于患有听障的女主来说,她所需要面对的真正危机乃是在于被孤立后的自我封闭乃至自我否定。而作为情节层面的呼应,我们亦在影片中看到,女主在鼓足勇气想用对话本与同学交流失败后,彻底地退回了自己的世界;看到女主在认定是自己破坏了男主好不容易建立起的新朋友圈之后选择自杀;看到原来女主的妹妹和奶奶一直都有担心女主的自杀倾向。

为什么还要设置霸R这样的极端化情节呢?一言以蔽之:剧情需要。只有这样才能让男主背负恶名;同样遭遇好友,同学的孤立乃至欺凌,让他以一个健全人的身体去体会一个听障人士所可能遭遇的种种区隔,而最终走向自我封闭。也只有这样,才能让他对女主的“被孤独”感同身受;如果少了这层铺垫,后面两人的和解才真是天外飞仙,莫名其妙。

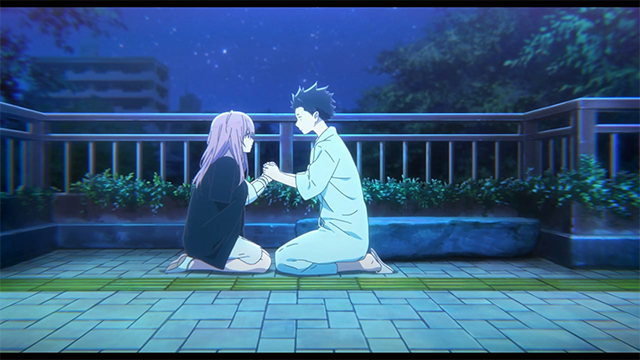

理清剧情和动机后,不难发现,整部电影真正想要讲述和呈现的恰恰是一段两人互为救赎的故事。年少时偶然事件种下的因,化作日后多年困住彼此的恶果。若不是电影开篇的那一支花火炸响,若没有后来种种的机缘涟漪,等待两人恐怕只能是各自无尽的沉沦。导演试图去探讨的,恐怕也正是在于:一种两人间的相互救赎是如何成为可能的?试想,如果导演只想呈现一种单向的救赎的话,那么剧情走向就应该是男主通过怎样积极主动的行为,最终融化打开了女主的内心,并收获爱情――这才是真正的斯德哥尔摩或霸道总裁路线――显然,剧中因背负恶名而自闭的男主是无法做到积极主动的。而影片的落点如果不是救赎而仅仅是爱情;那么请相信我,桥上的告白里面,你一定会听到dai-suki(大月亮)的发音。

好,剧作课就此打住。这里不得不提的是,有不少评论亦将《声之形》拿来与年初上映的《你的名字》来对比,并认为无论剧情还是画面,前者比后者大概差了不少。其实,《声之形》和《你的名字》不是同一类动画电影。非要简单区分的话,《声之形》是更偏宅男向的,《你的名字》则是偏CG向的。

所谓宅男向,更准确的说法是指那种心思纤细敏感的宅男,他们愿意将自己宅的时光用来捕捉动漫人物一点一滴的心灵涟漪;而CG向的宅男们则更愿意在CG所构建的完美视觉世界里沦陷。这一点,从故事情节与画风上也能看出:《声之形》画风粗糙,甚至敢在 “群演”脸上贴上无数的x布条,但同时却对人物的脸部表情,手部动作有着极其细微的捕捉;《你的名字》则将每一祯画面都做到美轮美奂,情节上极尽千年一遇,一错千年的奇幻之风。《你的名字》会引领观者根据画面情节去感知,去想象并进入奇境之旅;而《声之形》则需要观者在感知之后,去揣摩,去捕捉人物内心的幽微,进而抵达“同情”(感同身受)――如果没有那些纤细到近乎于脆弱的一举一动加上近乎神迹的愿力加持,二人间的相互救赎亦是无法抵达的。恰恰是由于《声之形》通过情节铺设和画面剪辑精准地实现了对少男少女成长时心灵悸动毫发毕现的细腻刻写,而使得它应当被解读为真正意义上的(残酷)青春片。

回到方法论层面,一个惊人的巧合在于:同为近期上映的《敦刻尔克》和《声之形》其实都可看作是对当下媒体语言中标签化,站队化倾向的当头棒喝。

就《声之形》而言,片中个体人物的遭遇与变化已足以构建出一个群体心理动力学的案例;而在《敦刻尔克》中,诺兰所实现的是可称为对微观历史的视觉书写――无独有偶,微观历史(Micro-history)一词首次出现就是被美国历史

学家用于撰写1863年的盖蒂斯堡之战(Battle of Gettysburg)。如果对历史学(Historiography)稍有了解的话,就会知道视觉史学(Historiophoty)并不指向真实,也不指向还原;而是如克拉考尔所言那般指向模拟/模仿(Imitation)。也即,尽管诺兰在拍摄中做了许多布景和服饰上的还原,可是作为电影的《敦刻尔克》只能告诉我们:当时的战争可能/可以是什么样的。它所提供的,仅仅是一个想象和体验的切口。因此,它无法去宽恕,去治愈真正历经历史的人,更加无法赦免自身(作为历史的一种)。已发生的永远已发生,能否被看见或听到并不足以改变其一丝一毫。

最后,一定会有人追问:声音的形状到底是怎样?我答:声音的形状是漫无边际的黑暗中一束摇弋不定的微光。

你,信么?

(本文原标题:《如果听不出声音的形状,大概也看不懂蒙德里安》)