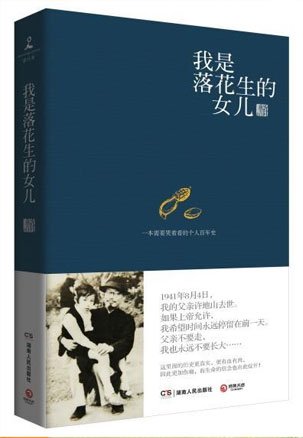

秋天,又到了学校开学季,清早又能听到上学的孩子踢踢踏踏经过,学校的喇叭又开始传出口令声和高亢的进行曲。恰好这几天读一本回忆录《我是落花生的女儿》,作者许燕吉,民国小说家许地山的女儿。

1930年代,许燕吉与父亲许地山、母亲和哥哥在香港

1930年代,许燕吉与父亲许地山、母亲和哥哥在香港书中写到了抗战期间的读书生活,联想起我记忆中各种上学的场景,很有趣。

1954年,许燕吉(前排右一)与部分同学的大学毕业照

1954年,许燕吉(前排右一)与部分同学的大学毕业照1943年的贵州是中国抗战的大后方,当时这里一所普通中学的日常生活在这本书中有详细的描述,可以再现兵荒马乱的战时,中国少年的学生生活:

敌后普通中学的生活:

住:学校在贵州城外,没有院墙,宿舍和教室就散开在山坡和河边上。

我按书中的提示找到了现在贵阳市的水口镇,果然在城东出现了相同的地名和一间学校“水口镇小学”,不知道这所小学和当年的贵阳十四中学有没有关系。

1940年代,贵州的这所中学有女生上百人,都住在一间大房子里,狭小的空间摆满双层床,两个女生睡一张床,谁和谁睡一起,要抽签决定。

宿舍只有一扇门,但据说空气还可以,因为墙上的泥巴都脱落了,露出竹笆,使这间大宿舍四面透风。到了寒冷的季节,女生可以享受的特殊照顾是去学校伙房讨要一勺热水,洗洗涮涮用。

时隔50多年的1999年,我曾经在重庆巫山县河梁中学见到过184个女学生住在面积154平方米的一间大宿舍里,那是个春天的晴朗下午,大宿舍里的光线还好,空气流通也不错,站在门口的老师们正议论说这间宿舍能申请“人居密度”的吉尼斯世界纪录了。

几天后,又在巫山的大昌古镇见到当地著名的“男生8号”,当地学校租了半间铁匠铺做男生宿舍,面积120平方米,住男生127人。

铁匠铺里潮湿阴暗,不过,床铺上的铺盖都叠着整整齐齐,书籍杂物,甚至每人一只咸菜坛子都有秩序,一一摆在床下。

同样是一张床睡两个人,一个人的头对着另一个人的脚。老师们说学生都愿意这样睡,一个学生带铺的,另一个学生带盖的,最节俭的组合,帮家长省钱了。

小床很窄,只有80公分宽,我问:夜里有人会掉下来?

他们说:经常有。也没什么,爬上去再睡。

127个男生,只有唯一的一只水龙头,在外墙下侧,离地面大约20厘米高的地方。必须使劲躬下身子,嘴才可能接到水,127人喝水洗漱都用这一只水龙头。当时的大昌古城还没被水淹,它是一座有1700年历史的古城,听说后来整体搬迁了。

吃饭:当初,贵州十四中的所有学生都在一个大房间里吃饭,只有桌子,没有椅子。

平时,学生的饭碗都挂在墙壁上。吃饭时,八人一桌,第一声喊“立正”,由值班的队长向教官敬礼,随后第二声“开动”,哨声响起,就没一个人讲话了,开始“忙不迭地往嘴里进食”。12分钟后又吹哨一次,到第15分钟是第三次吹哨,所有学生都就必须离席。

菜谱是不变换的,早餐粗米饭一碗,煮黄豆。中午和晚上都是粗米饭加煮地瓜片。正是长大的年纪,又加上物资匮乏,盛饭的大桶总是被刮得干干净净,跟新洗过一样。

每月月底会有一次红烧肉,男生们钻研出了搜索肉块的窍门,要削尖筷子往锅底扎找。

读到这里,想起我读大学的1978年春天,当时的七七级刚进校,十年的荒废,学校好像一下调配不到很多房子,我们的食堂在就在宿舍楼的地下室,同样是只有餐桌没有座椅,菜谱也是基本不变的。

打饭要排一条长龙,在接近分饭菜的大铁桶时,要尽快递出搪瓷盆,食堂师傅手拿定量的扣勺,一勺饭一勺菜,扣勺磕在饭盆边沿,饭盆会突然加重下沉,赶紧端稳离开,让位给下一个,那一连串动作,总让我想到监狱食堂。每星期五中午的肉包子是最激动人心的了。

军训:军训在战时应该是很重要的课,书中说,起床号就是学生们的集合号,被子要叠得方正,然后整队,唱歌,升旗,做操,听训话。

现在听说小学也有军训,而我直到上大学才第一次遇到军训,不像现在有非常辛苦的军姿队列演练,结束时有实弹射击,每人一根枪十颗子弹,我把它们都让给一个男生,他替我打掉了那十枪。

校服:当年贵州十四中学生统一的学生装是黄色的,叫童军服。抗日期间,一切从简,衣服上没有额外的肩章等配饰,但要求颜色一致。许燕吉找到洗染店,却没有黄颜料,最后是自己用黄泥沤黄了衣服,冒充校服。

班级:所有班级以老师的名字命名,她们的老师叫梁启圣,男的,体育老师,所以,这个班就叫“启圣级”。

以老师名字命名班级,不错的想法。而“文革”中的1969年,我跳过了小学五年级和六年级,直接进入中国北方的中学,当时时兴军事化,模仿军人的建制叫连和排,一年级三班,就是一连三排。

教育理念:当年的学生入学报到,每人领到一把小锄头和一把蚕豆种子,分到一小块梯田,希望由此开始培养学生的劳动观念。贵州十四中校歌第一句就是:“神圣劳动,小工人爱做工”,最后一句是“为什么读书,为祈助劳动”。

我记忆里没有校歌,回忆读书年代的声音,脑子里最先冒出来的是几个俄语单词:缴枪不杀。同志。打倒。

1969年春天上了中学,上午有语文数学课,经常齐声背诵“学制要缩短,教育要革命,资产阶级统治学校的现象再也不能继续下去了”。

下午挖地道,背诵“深挖洞,广积粮,不称霸”。我们的地道口就在教室一角,防空演习时候钻下去过,身边一条一条的暖气管道。

撤退:那一年的11月,战事趋紧,贵州的学校北迁,学生可以选择随学校步行转移,虽然大家都不知道要转移到什么地方去。紧急集合号响起,在大操场上宣布第二天出发,编队,安排事务,第二天早上,前面有旗帜,后面有装行李的马车,撤退的队伍出发了,而回忆录的作者没有随学校走,她和家人去了重庆。

抗战后方的名校

重庆南开中学学生民乐团

重庆南开中学学生民乐团作者离开被她称作“简装”学校的贵州十四中,随家人迁到重庆,费了些周折才进入私立南开中学,和前面的平民学校比,后者太不一样了,现在上网还能看到这所学校当年的老照片和有点传奇的故事。

战事刚起的1936年,最初招生的重庆南开中学只有200多人,第二年,在校学生增加到1500多,之后每年都在增长,高峰时报考人数和录取人数之比达到10:1。

这所学校在结社,剧团,讲座等自由开放办学上都有创举。

战时的基础教育好像比和平时期更被重视,更看重人才,更期待着未来。

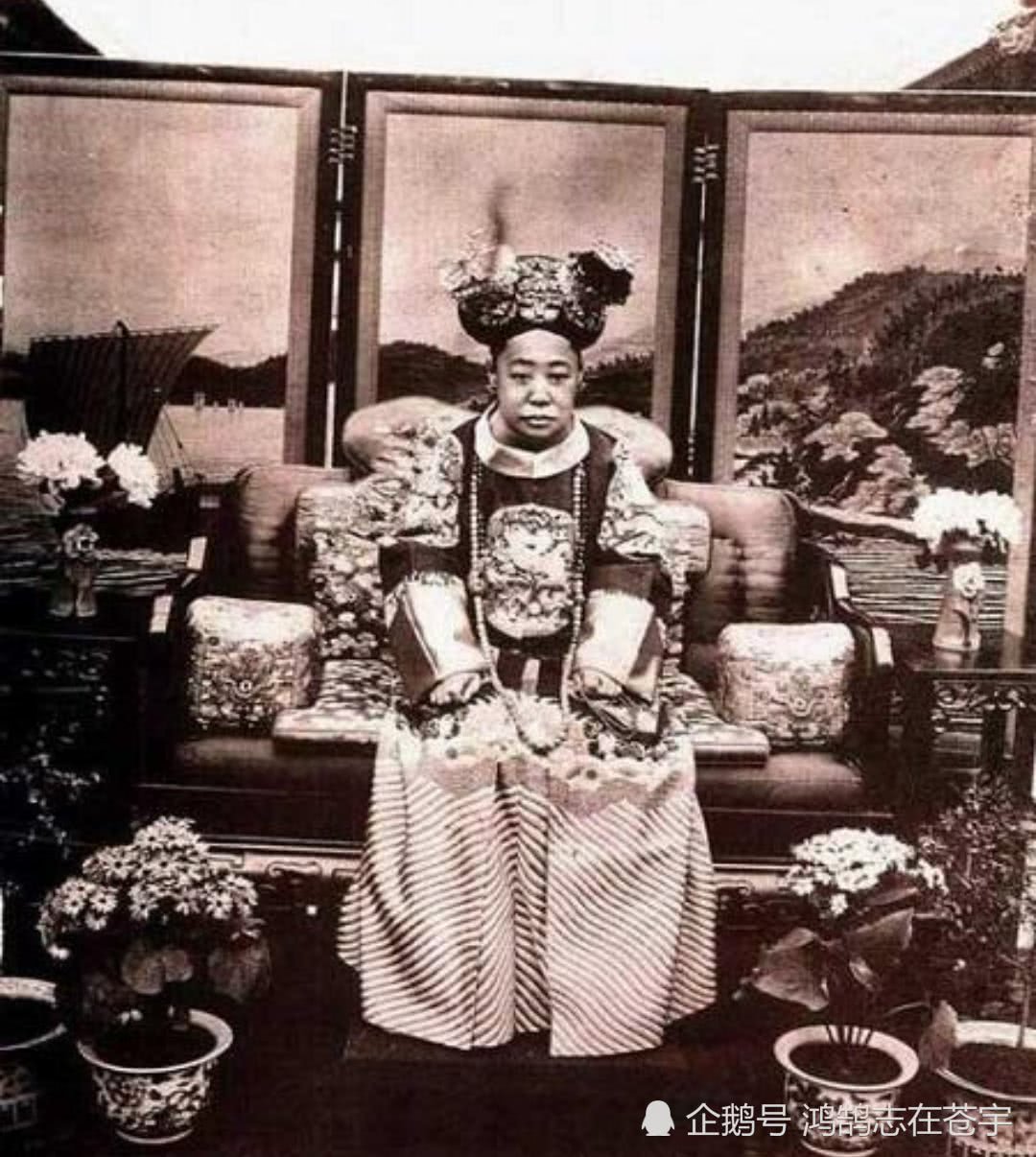

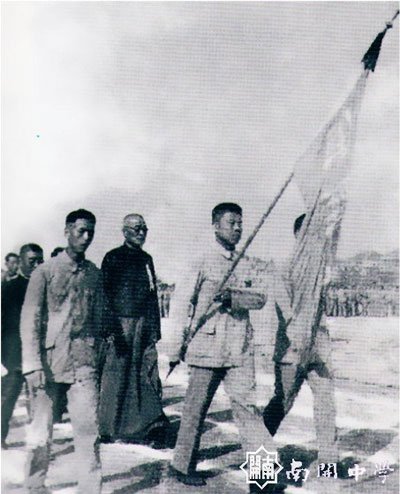

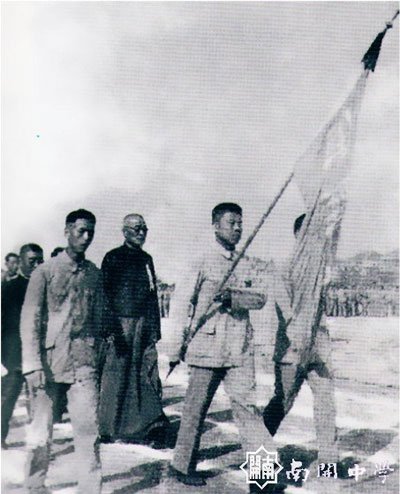

重庆南开中学运动会入场式

重庆南开中学运动会入场式校舍:重庆南开学校有校门。有正规的大运动场,带两侧水泥看台。图书馆是三层楼房。礼堂有大的舞台,其中的座椅有台板。女生宿舍有独立的院子,男生不能进去。

教室墙上设有格子壁橱,橱柜带门,格子里放私人的书本,每人一格。即使是战时,想进入好学校依旧很难,许燕吉去报到已经迟了,学生早已招满,教室里挤得满满的,也没有空着的壁橱格子了。

教室的书桌被有些同学用蜡涂得锃亮,桌斗里的书垛得整整齐齐。

吃饭:饭厅用间隔分开了高中生和初中生和女老师,入座前,一荤三素四个菜都摆好,八副碗筷也早在桌上,围着餐桌有八张椅子,可以坐着吃饭,可以加饭,每天都能吃到肉,饭后不用自己洗碗。

这有点像我大学三年纪以后的食堂,进入1980年,我们的地下食堂有了改观,能点餐了,每天的午餐晚餐都可以买到带肉的菜了。不过,我上大学四年,食堂始终没有餐椅,经常打了饭就回宿舍。一直自备碗筷,自己洗碗。可能大家都还不习惯在外面用餐,从来没见过有老师在学生食堂吃饭。

住:重庆南开中学的宿舍是平房,有花格子窗,室内六张床,床下有木箱,被子要用白单子罩起来,被子要求有楞有角,像豆腐干。老师要查房,叫做“考美”,最好的宿舍会被评为“红美”,下一级是“蓝美”,再下是“白美”,最后是黑色的“劣”。

日常行为标准:早上的起床号后要抓紧时间,铺床,洗漱,去厕所,15分钟后操场集合,隔一会儿,早自习铃声响起。

每个楼门内都立着一面大镜子,刻有24个字:“面必净,发必理,衣必整,纽必结。头容正,肩容平,胸容宽,背容直”,镜子两侧还有对联“气象毋傲,毋暴,毋怠”,“颜色宜和,宜精,宜庄”。

现在,很多学校迎面有立镜。我读小学是在长春市天津路小学,一所上世纪30年代初由日本人创立的学校,进门就是高大宽边的镜子,不记得有没有字了。

总在高镜子里看见紧跟在我后面的人,如果后面空荡荡就麻烦了,一定是迟到了。

欢庆胜利:就是在重庆南开中学,作者迎来1945年的暑假,一个非常普通的下午,先听见鞭炮声和喊叫声,以为是有人结婚或铺子开张,忽然听说日本投降了,听说街上有“号外”了,听说人们都上街了。

各种庆祝胜利大游行,喊口号,唱歌,欢呼,男生跳起土风舞,随后开了庆祝会。

秋季开学,老师问大家的家乡在哪儿,大家都在准备回家,纪念册合影盛行,有钱可以订银质的纪念戒指,有英文的南开的缩写“NK”,而许燕吉一家也筹划着顺长江东下的行程。

我参加过的庆祝活动不计其数,从小学的五一劳动节十一国庆节游行,到外国友人来访,比如朝鲜领导人崔庸健来访的夹道欢迎队伍,到最新指示发布后第一时间上街游行。

用红色皱纹纸抽粘成长花束,已经成了对绝对颜色的顽固记忆。

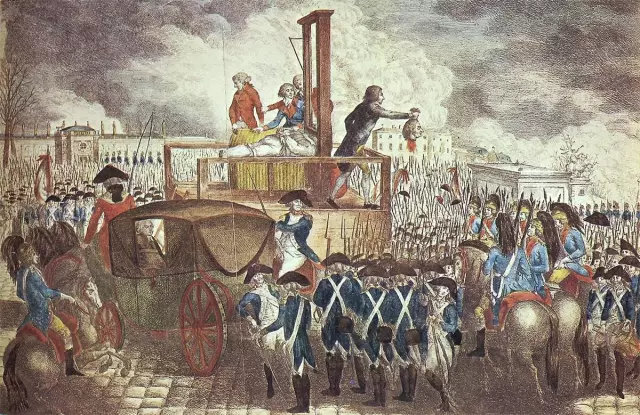

南开中学学生抬花灯参加庆祝新中国成立的游行

南开中学学生抬花灯参加庆祝新中国成立的游行时间无情和细节顽固

本来这些琐细的东西都被时间吞没掉,跟没发生过一样,但是,人们的记忆一直顽强地要重新提起,不准它销声匿迹,历史会暗自保留它自己的勾连和呼应的方式,就用这些看来零星琐碎的细节。而求学的经历,必然只是跟随我们的一小段生活,但它的影响究竟有多深远,常常被忽略。

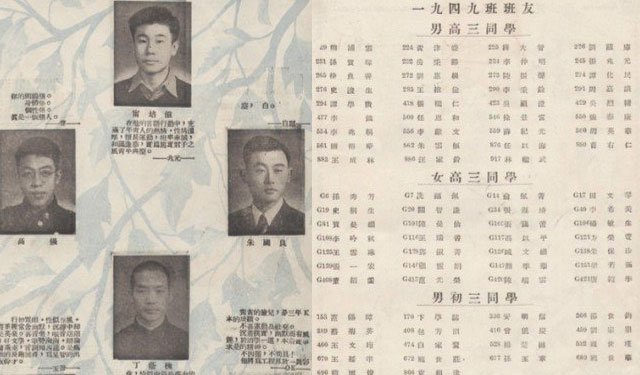

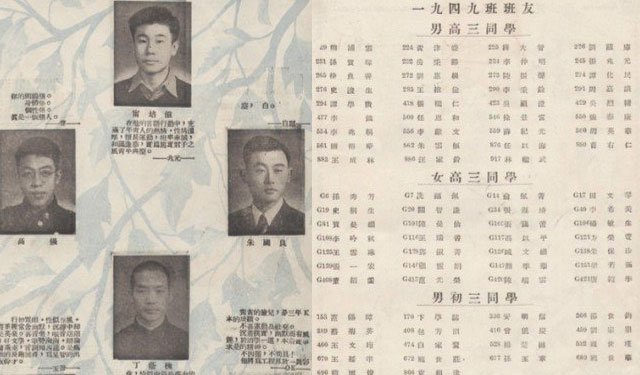

南开中学的毕业生名录

南开中学的毕业生名录我很想知道,那个年代曾经就读贵州十四中和重庆南开中学的学生,后来分别过着什么样的生活,学校对他们个人影响有多深。

应该有一份详细的调查留给后人,关于他们离校10年后,30年后,50年的人生记录,就像许燕吉的回忆录《我是落花生的女儿》。