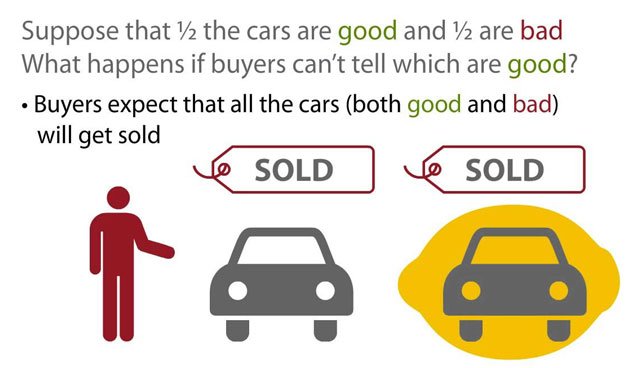

曾看过一部特别精彩的网络历史小说――《名门》,给安史之乱后的大唐帝国设想了一种全新的政治格局:以清河崔氏和河东裴氏为首的七大门阀世家联手恢复了帝国秩序,将各自的郡望发展成拥兵自重的势力范围,而后轮流为相共同执政,七大家族时而联合时而大打出手,李氏皇权反而逐渐被“虚君化”。

这简直就是一部中国版的《权力的游戏》。

《权力的游戏》( 《冰与火之歌》)可以看作欧洲中世纪封建制的魔幻版,所谓“我封臣的封臣,不是我的封臣”,铁王座所代表的统一王权,受制于大大小小的封建领主,王权在很大程度上只是那个最大的封建领主而已。

对于《权力的游戏》以及其背后的欧洲封建制,国人多数是陌生与疏离的,我们对于“铁王座”的集权逻辑倒是很熟悉,但持竞合关系的“九大家族”却显然成为了我们攻克这部美剧的重要掣肘。

冰与火之歌地图局部:七大王国,多斯拉克,瓦雷利亚城邦

冰与火之歌地图局部:七大王国,多斯拉克,瓦雷利亚城邦在普通中国人的认知中,中国帝制时代是被“中央集权”所定义的,而中国历史上的门阀大族,在历史记忆中往往被简约成了“旧时王谢堂前燕”,轻轻的来轻轻的走,插曲而已。

在这样的社会集体认知之下,去读美国汉学家谭凯先生的《中古中国门阀大族的消亡》一书就显得有另类的时代感。

谭凯《中古中国门阀大族的消亡》,社会科学文献出版社,2017-4

谭凯《中古中国门阀大族的消亡》,社会科学文献出版社,2017-4平心而论,谭凯这本书的新意并不在于历史大框架上。早在二十世纪初,内藤湖南就提出了著名的“唐宋变革说”,《中古中国门阀大族的消亡》一书基本是站在承认内藤湖南这一“假说”的基础上。何谓“唐宋变革说”,按照张广达先生在《内藤湖南的唐宋变革说及其影响》一文中的精准概括,“内藤的唐宋变革说设定了中世贵族政治与近代君主专制政治相对立的概念”。也就是说,从唐到宋是一个从贵族政治转向君主专制体制的过程。

假说也好,学说也好,“唐宋变革说”无疑是近百年以来欧美日汉学的显学。不夸张地说,任何一个中国中古门阀大族,都被汉学家们反复用放大镜研究写作了一遍甚至很多遍。我手边就有一本伊沛霞的名作――《早期中华帝国的贵族家庭:博陵崔氏》 研究。

如谭凯的绪论所言,《中古中国门阀大族的消亡》一书聚焦于唐朝,“中古中国的门阀世族如何在中唐时期重要的政治和制度变迁下,依然维持其影响力;以及为何随着王朝的崩溃,世家大族消失得如此彻底”。

这句话至少包含了两个问题意识。第一,门阀世族为何在唐代还生机勃勃?第二,为何将世家大族的消失“节点”设定在唐末五代?

我们先来看第一点。要讨论这一话题,必须回到门阀大族的起点。毛汉光先生在《中国中古社会史论》说,“纵观士族之发展,自东汉至唐末,凡七百余年”。

门阀在唐代衰落了么?

东汉是中国门阀世家的童年,期间所见世家大族,是魏晋士族先行阶段的形态,有关发展历程可以参考杨联先生的《东汉的豪族》。

而在东汉末年以及三国时代,门阀世家迎来了一个发展的高峰期,如果熟悉《三国演义》,或者刚看过前不久热播的历史剧《军师联盟》,那么应该对那个时代最大的几个世家有了初步的了解:第一等的世家像袁术袁绍家的“汝南袁氏”、杨修家的“弘农杨氏”,第二等的世家如荀荀攸家的“颖川荀氏”;起点稍弱但成功登顶的司马懿家的“河内司马氏”。

中国门阀世家的全盛时期应当是两晋南北朝,而巅峰中的巅峰则出现在东晋。这可能是中国历史上门阀世家最接近西欧日本式封建制度的时期了。

在名著《东晋门阀政治》中,田余庆先生将门阀政治定义为“ 皇权政治在特定条件下的变态”,门阀世家势力之强,甚至出现了“王与马共天下”,即琅邪王氏与司马皇族分享权力的政治态势。

更足以凸显东晋门阀政治底色的是,当某个世家如琅邪王氏式微,换来的不是司马皇族的“中兴”,而是下一个门阀世家的接力,“主弱臣强”依旧。如田余庆先生所说,当琅邪王氏以后依次出现颖川庾氏、谯郡桓氏、陈郡谢氏等权臣的时候,仍然是庾与马、桓与马、谢与马共天下的局面。

与西欧日本封建领主相比,东晋门阀世家的近似之处是掌握了某个地域的地方政权以及军权,这在中国历史上已属罕见,符合了“封建”的题中应有之义。但最大的问题是,西欧日本的封建领主“封建”的是他们的传统领地,而东晋门阀世家大多都是因战乱侨居南方的“侨姓”,他们所掌握的地方政权与军队基本与他们的籍贯“郡望”分离,与西欧日本封建制的世代稳固不可相提并论。

事实上,中国的门阀世家从未真正走向实质意义上的“封建化”。伊沛霞在《早期中华帝国的贵族家庭》中指出,“尽管他们拥有足够的私人财富资源使他们能远离有敌意的统治者,然后长久以来确立的士大夫理念却具有持续的影响力,因此在任何可行性的时候,贵族都会谋取卓有名望的朝廷地位。这种态度似乎有效地遏止了贵族家庭成为对国家部分地区拥有控制权的封建领主的任何倾向”。

甚至可以这么说,正是因为中国的门阀世家过于的“心怀天下”,过于关心如何围绕在“铁王座”周边施展权力,才限制了他们“扎根地方”的欲望与行动力。

按照最流行的说法,中国门阀世家的兴盛期仅仅限于魏晋南北朝,随着隋唐统一王朝的到来,门阀世家衰落了,刘禹锡的名句“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”似乎就是此种衰落的写照。

正如仇鹿鸣先生在某次访谈中所言,“从魏晋到隋唐,有两个重要的外部因素改变了:一是魏晋时代皇权衰落、政局动荡的局面不复存在,士族面对着一个稳定而有力的国家;二是九品官人法的废除,尽管门荫在唐代特别是前期仍起很大作用,但也需仰赖祖上的官位,所以士族官僚性的一面不可避免地强化了。士族不能完全脱离政治权力,一代两代不做官,或许还能维持门第,但如果长期不做官,也会慢慢衰落。比如南朝最显赫的士族琅琊王氏和陈郡谢氏在唐朝就失去了原来的地位,几无所闻”。

但无论是仇鹿鸣,还是《中古中国门阀大族的消亡》的作者谭凯,都对门阀士族作为一个整体在唐代的衰落,或持保留意见,或不承认。如果门阀大族在唐代已然衰落,谭凯这本书所有的论述就失去了讨论的依托与意义。

按照美国汉学家姜士彬先生在《中古中国的寡头政治》一书中的统计,东晋时期最高级官员出自世家大族的比例几乎占75%,南朝和隋代则接近74%。从数据上看,唐代世家大族的势力的确“衰落”了,唐代前期这一比例降至56.4%,后期则为62.3%。

但即使56.4%的数据也证明了世家大族势力的强大,唐代后期的回升则更凸显了唐代不是世家大族的势力下降期,因此姜士彬仍然将唐代定义为“寡头政治”的时代。

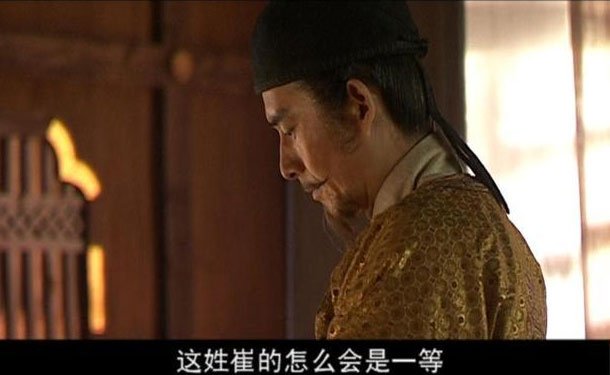

即使是南北朝士族通婚的门第观点,在唐末在保有了奇特的生命力。唐代晚期,山东士族对于和李氏皇族联姻仍不太积极,唐文宗曾感慨:“民间修婚姻,不计官,而上阀阅。我家二百年天子,顾不及崔、卢耶?”唐文宗此时或许是想到了同样“受辱”于士族的唐太宗。贞观十二年(638年),《氏族志》修成,仍列崔氏为第一等。唐太宗看后很是不满,强迫编者重修,才将李氏列为了第一等。

电视剧《贞观之治》中就表现了李世民对氏族排名的不满

电视剧《贞观之治》中就表现了李世民对氏族排名的不满很多论者将唐代作为世家大族的衰落节点,很大程度上是高估了科举的作用,或者说,高估了唐代科举制度的作用。如仇鹿鸣所说,唐代科举取士数量很有限,大量官员仍是通过门荫入仕,同时士族能在科举考试中占优势,某种程度上还是圈内的竞争。孙国栋先生在《唐宋之际社会门第之消融》一文中也指出,“晚唐以前,贵胄子弟虽与寒人同试,然以父兄在朝,交相援引,子弟之入选自易”。

中国门阀士族与西欧日本相比,一大中国特色在就在于其“教育优势”。无论是在科举制度发明之前还是之后,中国门阀士族一向是非常重视族中子弟教育的。在印刷业普及之前,藏书大量集中垄断在在门阀士族的家中,寒门子弟根本无从机会接触。这就好比,《天龙八部》中的慕容世家先天具有广藏武林各派武功秘笈的垄断优势,才保证了一代代“慕容复”作为武林高手精英的再生产。

为何消失在唐末?

在回答门阀士族为何消失在唐末五代这个问题之前,更有意义的设问是:门阀士族为何可以自东汉至唐末,兴盛七百余年?

最重要的一个原因是,自东汉至唐末,虽屡经天下大乱,但祸不及门阀世家。每一代王朝建立时,每一任皇帝登基时,虽然对具体的家族也有亲疏远近,但门阀世家作为一个整体,始终被皇权视为合作对象,有那么二三十家门阀也始终屹立在政治潮头。

在曹魏代汉的过程中,所谓的汉臣基本都被和平演变,曹丕以汉献帝禅让的形式来取得政权,不仅没有搞政治清洗,还给给了自称秉持儒家价值观的世家大族们一个“下台阶”的机会。

曹操杀杨修事件则显示了曹魏政权对世家大族那种“又打又拉”的态度。曹操之所以杀杨修,自然多少有震慑弘农杨氏的意思,警告他们不要介入立储之争。但曹操更想表达的是自己“对人不对族”的意思,杨修是杨修,弘农杨氏是弘农杨氏。他杀杨修之后,便专门写了封信给杨修的父亲杨彪,还奉上礼单,“所奉虽薄,以表吾意”。不仅如此,曹操的夫人卞氏也大走夫人外交路线,写了信给杨彪的夫人,为曹操说情,还给了一份更丰厚的礼物。

曹操此举,自然是想修补与弘农杨氏的裂痕,给双方家族一个下台的机会。而以本文的主题而言,弘农杨氏也由此摆脱了因为杨修得罪曹操而全族遭诛的命运。

曹操“对人不对族”的政治理念此后被司马家族学了去。魏晋之际,司马家族一直试图通过将魏臣转化为晋臣的方式来完成“光荣革命”,如若不果,在整肃个人的同时,也尽量让个人与其家族切割,试图维持与世家大族的良好关系。司马昭在处置钟会“叛变”事件时,仅株连钟会直系子弟,保全了颖川钟氏家族;司马昭杀嵇康时,也赦免了其子嵇绍,后来还召嵇绍入朝为官。

南北朝时期,在南朝那边,政权更迭也基本上通过名义上的“禅让”来实现,世家大族不仅和平“易帜”即可,并且还在此种混乱的政治环境中奇货可居,成为新旧王朝各方势力争相交好的关键性力量;在北朝那边,战乱时没有南迁的世家大族也得以回归乡里,聚宗自卫,而自北魏前后,更是也为胡族政权所规模接纳,此种趋势随着拓跋汉化更是进一步加深。

然而,世家大族七百年间之所以屹立不倒的有利条件,到了唐末却全然消失。

唐末科举制度的“进化”固然是原因之一。孙国栋先生在《唐宋之际社会门第之消融》一文中说,“晚唐以后,空气稍变,主司渐有抑豪门、奖寒者”,甚至有公卿子弟却有实艺而主司反避嫌不敢取者;亦有父兄在贵位,子弟避嫌不敢应举者。

但最根本的原因,还是正如《中古中国门阀大族的消亡》一书中所谈论的那样,在唐末五代无穷的战乱中,世家大族被“肉体毁灭”了。

唐末五代的战乱超出了世家大族所理解的历史世界,东汉末年尽管有曹操诗中“白骨露于野,千里无鸡鸣”之说,但终究更是平民百姓的一场浩劫,同诗中也有“关东有义士,兴兵讨群凶”,关东的世家大族在还兴兵讨凶,并未遭到大范围的肉体毁灭。但是唐末五代呢,则有韦庄的一句诗为证,“天街踏尽公卿骨”。

如谭凯所说,黄巢之乱与唐朝之前的安史之乱等战乱本质性不同的是,即使粗鄙无文如安禄山,也在期待依靠他熟悉的世家大族和既有官僚机构,尽快建立起可行的统治;而黄巢及其后来者,则发起了对官僚集团大规模有组织的杀戮。

唐末李振曾将裴枢等三十余位出身士族的大臣诛杀于白马驿,并将尸体投入黄河,云“此等自谓清流,宜投诸河,永为浊流”。

不仅如此,唐末战乱的延续时间之长也让门阀世家无法恢复元气。《中古中国门阀大族的消亡》一书说,“持续整整一代人的各种暴力,本质上加剧了动乱对精英的整体影响,导致即使有幸躲过一次屠杀,也无人能在持续二十五年的残酷暴力中毫发无损”。

以往的战乱,多数集中在北方,世家大族至少可以通过南渡,在南方修养生息。而唐末的战乱则波及了帝国境内所有大的人口聚集地,晚唐五代已少有地方可以作为避风港。

即使世家大族中还有幸存者,长时间大范围的战乱也摧毁了他们的田庄,摧毁了他们赖以兴盛的经济基础和教育场域。这一点正如孙国栋先生所言, “政局之动乱,固足以摧残大族,然大族子弟犹得退居乡里,自保其家业,异日或卷入再来。惟战乱与灾荒之蹂躏,则使大族虽欲退保家园而不可得,以往所恃以为子弟世守之庄业被摧残,于是大族更一蹶不得复振,其害又甚于政局之转移也”。

伊沛霞《早期中华帝国的贵族家庭》中所说的一个细节,似乎可以作为门阀世家的最后尾声。作为博陵崔氏在正史中所载的最后一个人,崔在乱世中仍然维护着旧族的生活方式与礼仪,作为那个时代仅有的懂得旧时礼仪的遗民,他为后晋朝廷亲自培训所有的乐工舞者,在943年恢复了传统宫廷的文武二舞,首演当天,群臣嗟叹不已。第二年,崔卒,二舞制度穗被废除。

947年,当人们看到由崔亲自培训的乐工夹道奉迎耀武扬威入中原的契丹人之时,不禁悲痛流涕。

他们都想起了,最后的崔氏,和旧日时光。